Startup innovative e promettenti, eppure si torna dal notaio per costituirle

8 Dicembre 2021

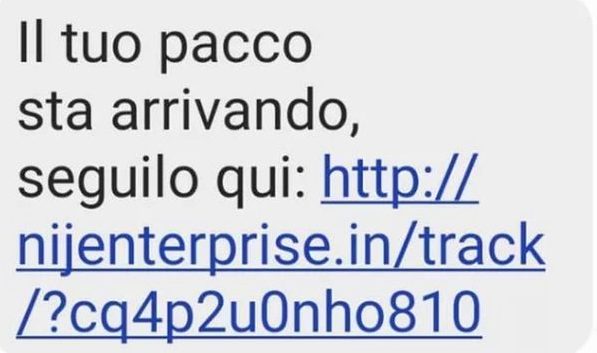

“C’è un pacco per te”: la truffa online che sfrutta il Natale

11 Dicembre 2021Deserto di Atacama, un cimitero di abiti usati: trentanove mila tonnellate di capi fast fashion

di Simone Cataldo

Due secoli fa era un territorio ambito da varie nazioni e al centro di guerriglie sanguinose per le sue risorse minerarie, oggi è una discarica di vestiti: come il consumismo e la moda fast fashion hanno cambiato il deserto di Atacama.

Si distende dal Perù meridionale al Cile settentrionale l’ecoregione dell’ecozona neotropicale, ovvero il deserto di Atacama. Conosciuto come il più arido sulla faccia della terra, è entrato stabilmente nel dibattito pubblico, nel corso delle ultime settimane, dopo essersi trasformato nella discarica degli scarti d’abbigliamento occidentali. Il fatto che quanto da noi snobbato sia accumulato in una zona arida è forse l’ultimo dei problemi, in quanto questo processo comporta danni irreparabili al pianeta e ci ripropone una prospettiva di povertà e dramma sociale della quale non tutti siamo consapevoli.

Il deserto di Atacama. Cos’è cambiato in due secoli?

Ripercorrendo la storia è impossibile dimenticare come il più ampio deserto dell’America meridionale sia stato campo di guerra nella seconda metà del XIX secolo, quando la scoperta di grandi giacimenti di guano, salnitro e rame avevano condotto al conflitto tra Perù e Cile che ambivano alla loro conquista. La zona che ai tempi era considerata “di nessuno” aveva portato il governo britannico a prendere in mano la gestione delle aziende cilene le quali, nonostante diversi accordi con il Perù, erano sempre un passo avanti per fare affari con il Paese dominante nel tentativo di ottenere il monopolio delle fruttuose risorse a discapito dei conterranei: fu questo il tema centrale della guerra del Pacifico, meglio conosciuta come la guerra del salnitro. Vinta dal Cile nonostante un appannaggio peruviano sul fronte marittimo nel corso dei primi anni, durò ben cinque anni – dal 1879 al 1883, e comportò migliaia di morti al termine degli scontri e una resistenza civile peruviana e boliviana (alleati del Perù) nelle regioni di Antofogasta e Tarapaca.

Se due secoli fa la gente del posto versava il sangue per conservare la ricchezza territoriale e non arricchire le potenze europee, salvo mai riuscirci, oggi i cileni nel migliore dei casi contraggono malattie, nei peggiori muoiono, causa un forte fenomeno d’inquinamento voluto dal mondo commerciale. Nel XIX secolo i giacimenti minerari facevano sorgere centinaia di aziende, creando un ingorgo di posti di lavoro sconosciuto prima di allora in America meridionale, oggi i giacimenti di capi di abbigliamento invenduti e usati provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti hanno dato vita a una discarica di vestiti nelle dune più polverose del deserto.

Dal viaggio alle conseguenze ambientali

Trentanove mila tonnellate di maglioni, jeans e t-shirt, provenienti dal mercato occidentale dopo un breve utilizzo, giacciono nel deserto di Atacama, dando vita a quello che i media hanno rinomina il “Cimitero dei vestiti”. Parliamo di vestiti della fast-fashion che secondo un rapporto di France Press partono da Europa, Asia e Stati Uniti, passando per Cina e Bangladesh, per poi raggiungere il Cile. Il loro viaggio sembra apparentemente concludersi nel porto di Iquique, zona franca dell’Alto Hospicio, ma in realtà una parte di questi indumenti prosegue il cammino verso la capitale Santiago per essere rivenduta a prezzi stracciati in America Latina. Ciò che ne resta, ovvero la maggior parte, viene portato e gettato nel deserto di Atacama perché le spese di riciclo e di smaltimento sono troppo alte e, allo stesso tempo, la qualità dei capi di abbigliamento è troppo bassa.

Gran parte di essi non sono biodegradabili, pertanto non possono essere smaltiti nelle discariche cittadine per via dei composti chimici che contengono. Per loro sono due i destini. Una piccolissima parte viene rilevata da Franklin Zapeda, proprietario della startup EcoFibra, che produce pannelli isolanti per l’edilizia, partendo da abbigliamento di scarto recuperati dal porto di Iquique. Il resto, invece, viene bruciato o lasciato tra le dune: scelta peggiore in quanto essendo tessuti sintetici e trattati con vernici e agenti chimici, ci mettono anche 200 anni per degradarsi naturalmente, inquinando l’ambiente e il ciclo dell’acqua.

Una moda sempre più “capitalistica” e vorace

Un processo di produzione che si basa su condizioni di lavoro ai limiti, con turni sproporzionati e salari indecorosi, è che ha dunque anche dei riscontri negativi a livello sociale. Si tratta di un fenomeno voluto da alcuni grandi marchi americani ed europei che, grazie alla moda veloce, hanno dato vita a un modello di business dominante nel settore: l’industria offre continuamente abbigliamento nuovo e aggiornato a prezzi economici, il consumatore allo stesso tempo acquista e getta i vecchi indumenti. Anche se la produzione è effettuata in condizioni precarie nei Paesi in via di sviluppo, essa è diretta ai mercati occidentali, creando un ciclo che produce enormi danni ambientali, sociali e sanitari.